病毒组在胃肠道及其他方面的作用

摘要:人类肠道病毒组由多种共生病毒和致病病毒组成。这些病毒的定植在出生后立即通过阴道分娩开始,然后通过母乳喂养和更广泛的环境暴露继续。它们与体内细菌宿主的不断相互作用不仅塑造了作者的微生物组,也塑造了作者自己。此外,这些病毒与免疫细胞相互作用,引发广泛的免疫反应,并影响不同的代谢途径。除了在调节人体肠道稳态方面的关键作用外,肠道病毒组还直接或间接地促进远处器官的疾病发展。在本综述中,作者将描述肠道病毒组通过生命、健康和疾病的变化,然后讨论病毒组、微生物组和人类宿主之间的相互作用,并概述它们对肠道疾病和远处器官疾病的贡献。

介绍

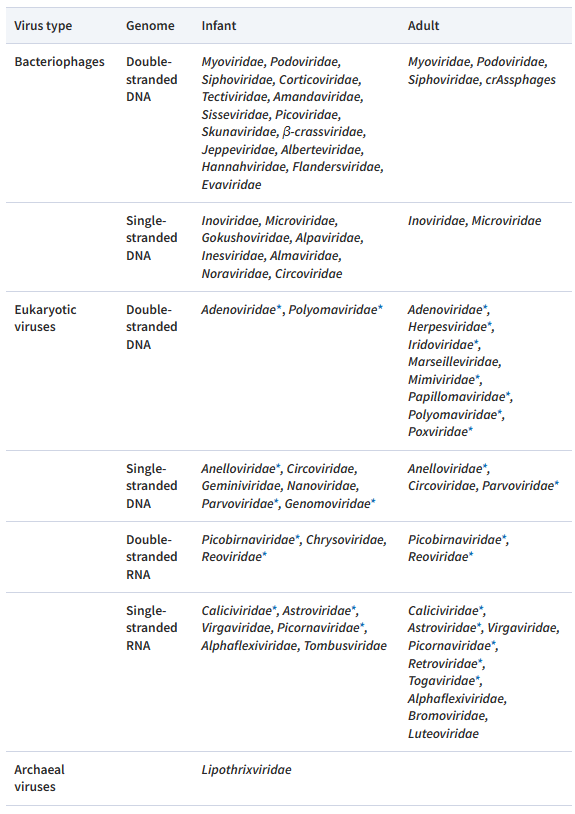

人类病毒组是可以在人体中找到的病毒的集合。这些病毒可分为真核病毒,主要感染人体细胞;原核病毒,也称为噬菌体或噬菌体;和古菌病毒(表1)。到目前为止,大多数分离的古细菌病毒都是双链DNA(dsDNA)病毒。古菌病毒与其宿主之间的相互作用及其对人类健康的影响在很大程度上仍未得到探索,因此,本综述将不再进一步讨论。与病毒组的其他成员相比,在人体中定植的真核病毒是研究最多的,作为引起疾病的生物,因此在人类健康中起着更明显的作用。然而,据报道,体内的大多数病毒都是噬菌体,它们在肠道中的丰度高达108每毫升粪便物质的病毒样颗粒(VLP)。有学者认为,噬菌体通过调节细菌丰度、多样性和新陈代谢,在维持肠道稳态方面发挥着重要作用。

在这里,作者将主要描述生活在人体肠道中的噬菌体和真核病毒,它们在生活中的群落结构变化,塑造其组成的影响因素,以及它们与人类宿主的相互作用,以及它们在人类健康和疾病中的作用。作者认为,作者对肠道病毒组和人类宿主之间复杂相互作用的理解仍然不足,特别是关于肠道病毒组对远处器官发病机制和疾病进展的贡献。

表1.人体肠道中的病毒群落。

肠道病毒组与生命,健康和疾病

与其他病毒家族相比,胃肠道病毒组含有更高丰度的尾部病毒或尾噬菌体。其中,感染肠道拟杆菌的crAssphage是人类肠道病毒组中最常见的噬菌体,其次是它们的近亲古巴噬菌体。人类病毒组的其他成员包括属于Podoviridae和Siphoviridae家族的噬菌体,所有这些都是dsDNA噬菌体,并且大部分是温和的,以及单链DNA(ssDNA)微病毒科,它们主要是裂解的,作者对噬菌体多样性的理解是有限的,因为大多数噬菌体基因组与现有的病毒数据库没有同源性,并且不能与细菌宿主相关联。因此,肠道病毒组的组成估计是困难的,并且由于样品处理过程中引入的偏差而进一步复杂化。

肠道病毒组组成及其关键调节因子的作用

与饮食和健康状况一起,年龄是影响肠道病毒组组成的主要因素之一,从出生开始(图1)。VLP的定量显示胎粪(第一批婴儿粪便样本)中几乎没有颗粒。但是,出生一个月后的VLP数量增加到 109个每克粪便。通过阴道或剖腹产分娩对12个月时婴儿病毒组的α和β多样性有显着影响,而在细菌多样性方面没有观察到显着差异。有证据表明,婴儿肠道中最早的噬菌体是源自第一个定植细菌的诱导噬菌体,例如变形杆菌、放线菌、拟杆菌和厚壁菌,它们本身是在阴道分娩期间获得的。 例如,含有噬菌体的双歧杆菌已被证明通过母乳喂养从母亲传播给孩子。诱导的双歧噬菌体被证明属于有尾病毒目,它主导了早期婴儿的噬细胞,其中仅含有一小部分crAssphage。CrAssphages在拟杆菌定植婴儿肠道后1至3个月开始出现。与双歧杆菌及其噬菌体的定植类似,来自婴儿肠道的crAssphage已被证明与来自母体肠道的crAssphage具有高达99%的基因组相似性。随着年龄的增长,真核病毒丰富度增加,而噬菌体丰富度和多样性与细菌丰富度和多样性呈反比关系。在儿童早期,有尾病毒目主导了向微病毒科优势的阶段性转变。在成年期,crAssphage成为人类肠道病毒组中最丰富的噬菌体。

图1. 在健康个体的整个生命周期中,人体肠道内细菌和病毒种群的变化。说明了不同因素的影响:健康状况、饮食和年龄是影响最大的因素。

纵向研究表明,个体病毒组高度稳定。与高度多样化和多变的婴儿肠道相比,健康成年人的病毒内人际差异在一年内不到 5%。

饮食也会从出生起影响肠道病毒组。与用配方奶喂养的婴儿相比,母乳喂养的婴儿在 4 个月时的病毒组显着不同。在母乳喂养的队列中,肠道病毒组中的真核病毒很少存在,感染双歧杆菌和乳酸杆菌的噬菌体中含量很高。在以后的生活中,饮食仍然对肠道病毒组有影响。饮食干预研究表明,饮食的变化虽然温和,但对肠道病毒组有影响,饮食后的丰富度和多样性恢复到饮食干预前的水平。然而,最近的研究表明,常见的膳食成分,如咖啡、肉桂和牛至等,以及口服药物,如非甾体抗炎药,可以诱导噬菌体,进而改变肠道微生物组的动态和组成。

饮食与种族和地理息息相关,最近一项对城市和农村环境中六个不同中国民族肠道病毒组的研究表明。种族特异性饮食对同一环境中种族之间的肠道病毒组组成有显著影响。然而,最显着的影响发生在农村和城市化环境之间,城市化程度较高与病毒组多样性的丧失有关。在研究全球丰度的crAssphage的研究中也发现了这一点,发现与现代工业化人群相比,来自传统狩猎采集社会的成年人的丰度较低。同样,在一项关于母乳和配方奶喂养对婴儿肠道影响的研究中,将非裔美国人队列与博茨瓦纳队列进行了比较,结果表明,在博茨瓦纳队列中,母乳喂养的婴儿粪便中含有大量肠道病毒,而非洲裔美国人队列的情况并非如此。其他研究证实,与资源丰富地区的儿童相比,资源贫乏地区的儿童肠道病毒病原体的多样性更高。

肠道病毒组与肠道疾病的关系

病毒性胃肠炎是全球最常见的疾病之一,也是导致死亡的主要原因,每年导致2万至3万人死亡。有趣的是,病毒性胃肠炎的主要病原体在成人和儿童之间有所不同。虽然儿童主要感染轮状病毒、沙波病毒和腺病毒,但成人通常感染诺如病毒,诺如病毒占病毒性胃肠炎病例的90%,约占全球所有病毒性胃肠炎爆发的50%。然而,除了引起急性感染外,据估计,真核病毒在其一生中还导致每人大约8-12例慢性病毒感染,其中大多数是无症状的。一个例子是Anellovirus,它在婴儿中含量丰富,但在18个月以上的儿童中减少,虽然它在人体的许多部位持续存在,但它在人体生理和疾病中的作用在很大程度上是未知的。同样,圆环病毒在人类肠道病毒组中含量丰富,与任何特定疾病无关。

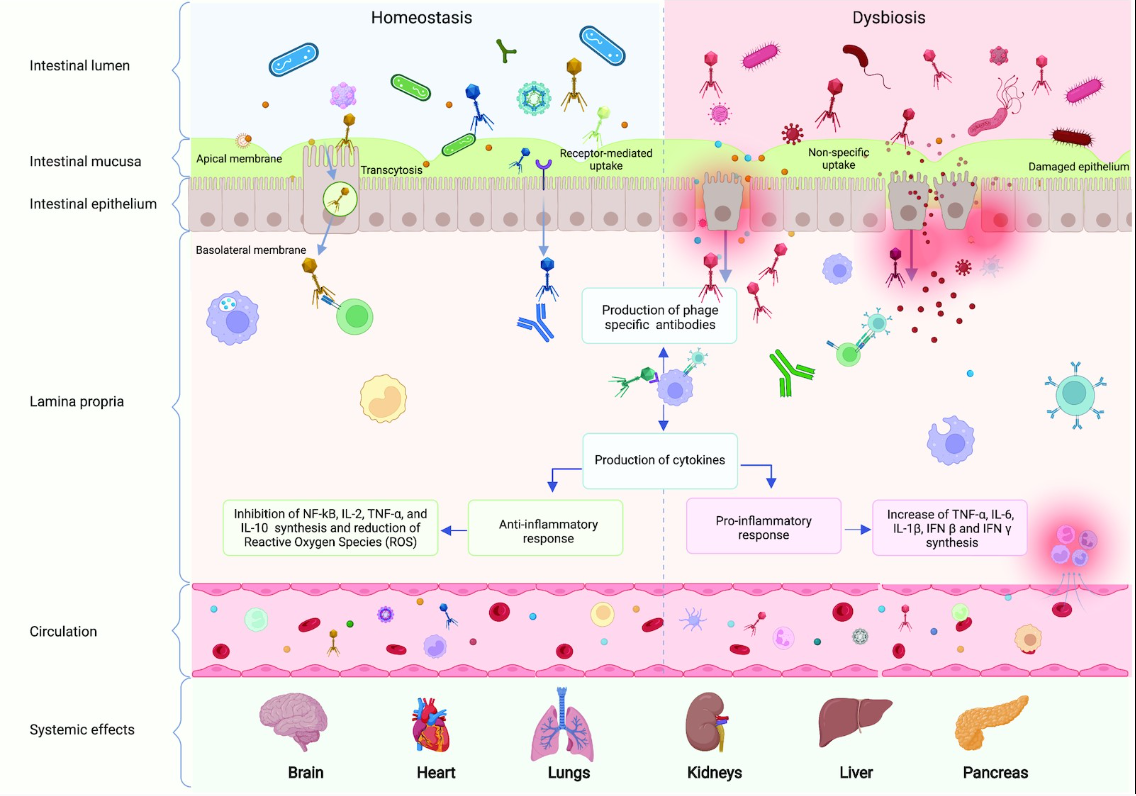

在结直肠癌患者中也可以发现病毒多样性的增加,主要是真核病毒。据报道,爱泼斯坦-巴尔病毒会导致胃癌,而爱泼斯坦-巴尔和人瘤病毒都与结直肠癌有关。肠道噬菌体不被认为是人类疾病的直接病原体,而是调节细菌群落的驱动因素。全球阶段的变化与疾病的发展有关,包括环境肠道功能障碍(EED)、炎症性肠病(IBD),其中包括克罗恩病(CD)和溃疡性结肠炎(UC)、肠易激综合征(IBS)、乳糜泻和食管腺癌(表2)。这些发现反映了噬菌体与疾病发展的关联,并暗示噬菌体通过调节肠道炎症和细菌群落积极参与发病机制。因此,它们有可能作为生态失调相关疾病的生物标志物。此外,噬菌体基因组携带噬菌体与其细菌宿主之间相互作用的证据,就像“时间胶囊”一样,这仍有待探索。这些基因中的许多可能在细菌代谢和致病性中发挥作用,从而导致不同的疾病。

表2.人类疾病中的肠道病毒和细菌种群改变

宿主-病毒相互作用的机制

肠道菌群调节对宿主的影响

噬菌体介导的肠道微生物群调节

噬菌体能够显着影响和调节人体内的细菌群落。它们施加巨大的进化压力,驱使细菌进化出多种抗性机制。

噬菌体通过对肠道微生物组组成、结构和功能的贡献间接影响人类健康和疾病。肠道病毒组的变化与IBD患者的细菌生态失调和肠道炎症有关:克罗恩病或UC。在IBD患者中也报告了考多病毒噬菌体丰度增加的观察结果,尽管负责每种疾病中微生物组变化的病毒是不同的,这表明每种疾病都有特定的病毒组特征。此外,移植来自UC患者的噬菌体会改变肠道微生物组的组成,并增加人类微生物群相关(HMA)小鼠的结肠炎严重程度。

除了裂解宿主细菌外,毒性噬菌体还可以直接或间接塑造非宿主细菌群落。例如,裂解性粪肠球菌噬菌体可以通过在感染时诱导粪肠杆菌VII型分泌系统来抑制非宿主细菌。此外,毒力噬菌体可以通过级联效应引起肠道细菌的转移,其中噬菌体诱导的细菌调节影响肠道代谢组,减少神经递质的产生和改变胆汁酸代谢,所有这些都参与肠道和远处器官之间的相互作用。然而,这项研究是在体内与10种肠道细菌组成的联盟进行的,因此需要进一步研究以确定噬菌体感染对肠道微生物组和人类宿主的连锁反应。

共生细菌如粪便杆菌通常在IBD患者中耗尽。以前的研究报告,与健康对照组相比,IBD患者粪便样本中F. prausnitzii噬菌体的丰度或患病率增加,这表明温和噬菌体介导的细菌杀伤加剧肠道炎症并促进生态失调。与 IBD 患者的病毒组转移相比,与健康对照组相比,IBS患者的噬菌体的α多样性显着降低。然而,正如IBD中所描述的那样,这发生在核心噬菌体生命周期从溶原性到裂解性的情况下,其中个体特异性向诱导温和噬菌体的转变取代了健康的核心病毒组,并且它们的诱导可能是由于与发炎的肠道相关的环境应激因素。此外,肠道炎症和肠道疾病被证明会引发鼠伤寒沙门氏菌(S.Tm)噬菌体SopEΦ的诱导。这是细菌SOS反应由炎症触发的结果,炎症促进了噬菌体诱导,导致细菌裂解和生态失调增加。

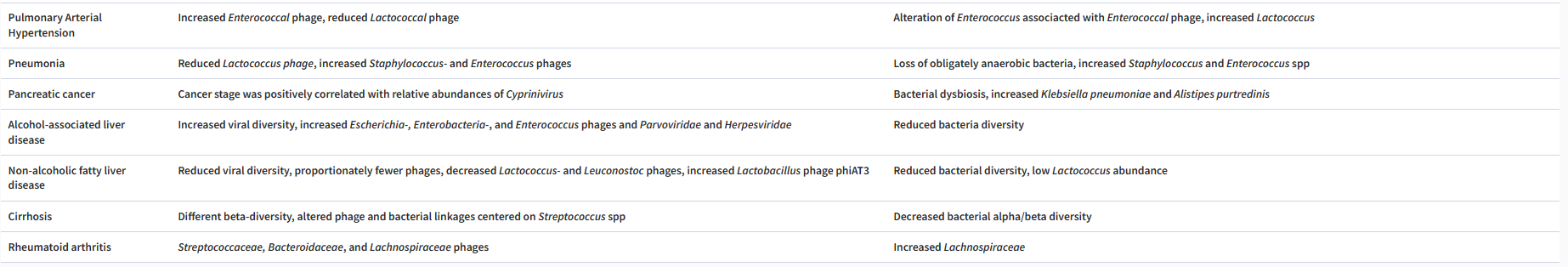

肠道病毒迁移至远处器官

一些肠道病毒可以通过多种途径到达远处器官。具体来说,肠道噬菌体能够通过特异性摄取粘膜表面并通过特异性摄取穿过上皮细胞,其中病毒被上皮细胞受体识别,这允许它们交叉和迁移到体内或非特异性转胞作用,包括巨胞增多症,如图2所示。它们可以扩散到全身,到达血液和淋巴,以及肝脏、肾脏、肺、泌尿道甚至大脑等主要器官。在淋巴系统中,噬菌体与巨噬细胞和循环树突状细胞(DC)相互作用,从而触发体液免疫反应并刺激细胞因子的产生(图2)。在循环中的细胞外细菌膜囊泡(MV)内发现了噬菌体DNA的存在,这表明噬菌体在肠道外运输和传播的另一种途径。

图2. 与生态失调相比,体内平衡中噬菌体和免疫系统之间的直接相互作用。噬菌体在稳态条件下通过特异性转吞作用和受体介导的摄取穿过肠上皮;或在上皮受损的情况下非特异性和非受控摄取。一旦它们穿过肠上皮,噬菌体就会与循环免疫细胞相互作用,并可以引发不同的反应并调节炎症。然后噬菌体可以排入淋巴结并播散到全身的不同器官。

此外,病毒可以通过细胞损伤部位的上皮和穿刺的脉管系统进入间质基质,其特征是肠道通透性增加,称为“肠漏”(图2)。显然,这种现象使基础疾病复杂化;例如,肠道生态失调相关的炎症可以让小分子绕过上皮并进入体内,在那里它们可以影响各种器官。目前尚不清楚肠漏是肠道疾病的致病因素还是只是关联发生的,但更多的研究支持后一种假设。

一旦这些病毒进入间质基质并排入淋巴系统,它们就会成为循环病毒,然后可以根据其宿主嗜性和受体分布。

肠道噬菌体对远处器官的影响

肠道噬菌体组成的变化和肠道病理素及其感染噬菌体丰度的增加会影响远处器官疾病的发展,包括肺动脉高压,帕金森病,非酒精性脂肪性肝病,1型糖尿病(T1D)和2型糖尿病(T2D)(表2)。噬菌体诱导的微生物群改变可能导致肠道通透性增加,并可能引发或加剧远处器官的疾病。肠道通透性增加与肠道微生物群产生的物质渗漏到中枢神经系统有关,这加速了神经退行性疾病中的中枢神经系统炎症和变性(例如帕金森病)。

肠道噬菌体也可以对远处器官产生积极影响。人类中考多病毒(特别是长尾病毒科)水平的增加与言语记忆和执行过程的功能改善有关,而微病毒科水平升高的受试者表现出执行能力受损。相比之下,来自人类供体的富含长尾病毒科的微生物群移植改善了小鼠和果蝇的记忆功能。增加肠道噬菌体对远处器官的积极作用;应用来自Picovirinae亚科的裂解噬菌体靶向哺乳动物肠道中的溶细胞粪肠杆菌可降低溶细胞素表达并减轻酒精性肝病。

温和大肠杆菌噬菌体对 T1D 等自身免疫反应具有保护作用,其中它们会降低大肠杆菌丰度并诱导细菌淀粉样蛋白,这些淀粉样蛋白可作为浆细胞样树突状细胞(pDC)的抗原并引发疾病进展。这些例子验证了肠道噬菌体在调节远处器官疾病进展中的重要作用。需要进一步的研究来评估噬菌体在远处疾病发病机制中的确切作用。

辅助代谢基因

噬菌体通过捕食和水平基因转移来调节大多数生态系统中的细菌群落结构。它们有助于宿主的毒力、定植、复制和传播。通过噬菌体介导的水平基因转移(HGT),噬菌体为其宿主提供在祖先感染期间获得的功能基因,并为宿主提供健康优势。

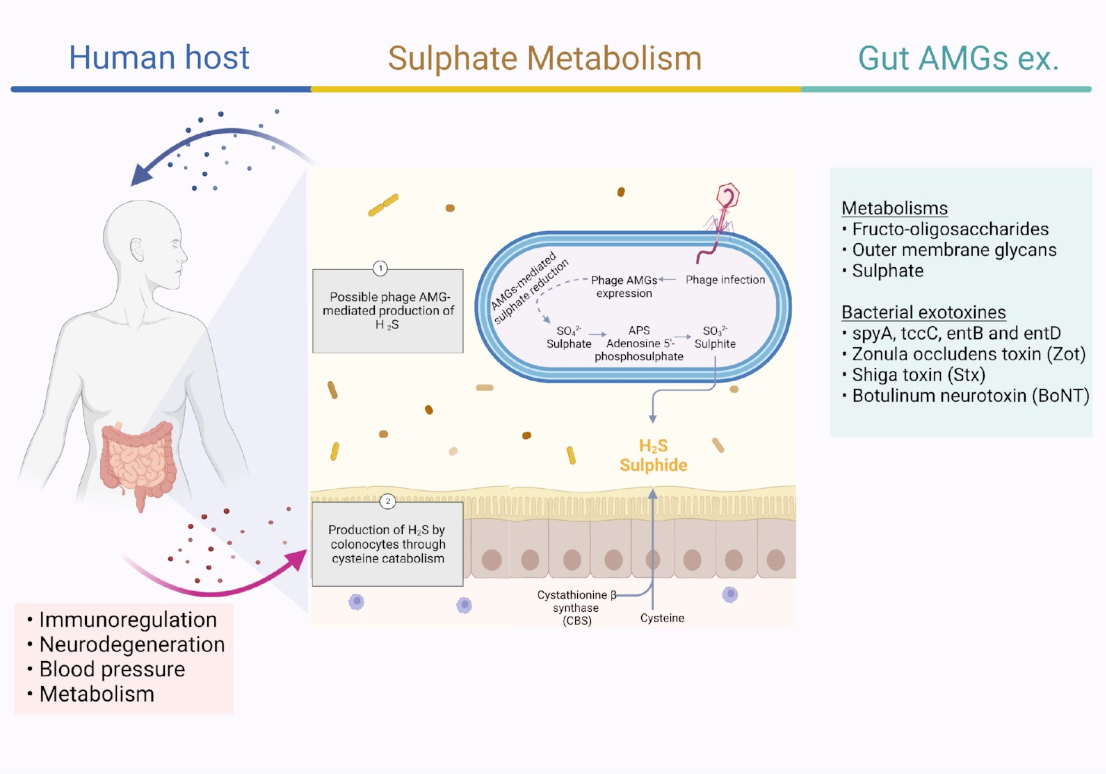

这方面的一个例子是辅助代谢基因(AMG)。这些是起源于细菌的基因,主要针对海洋噬菌体进行描述。AMG参与宿主代谢的重编程,间接影响对生物体重要的几种生物地球化学循环,包括碳,氮和硫。

异化硫代谢(DSM)基因由有尾病毒目内的“硫噬菌体”编码,更具体地说,是海洋环境中的肌尾病毒科、长尾病毒科和短尾病毒科。然而,这些AMG参与硫化氢(H₂S)的生产,硫化氢是一种介导各种生物过程的气体,如代谢、神经变性、炎症调节和血压。人类肠道中产生H2S的主要来源是 1)结肠细胞的半胱氨酸分解代谢和 2)硫酸盐还原细菌的硫酸盐减少。在包括结直肠癌(CRC)在内的各种组织类型的癌细胞中发现H2S水平升高。此外,结肠癌细胞对化疗的耐药性与H2S合成的增加有关,而抑制H2S合成会增加癌细胞对化疗药物的敏感性(图3)。尽管迄今为止,DSM基因仅在海洋噬菌体中被描述,但基于它们对硫代谢的巨大贡献以及硫酸盐还原细菌在人类肠道H₂S合成中发挥的重要作用,这些基因极有可能也被肠道噬菌体携带,然而,这仍有待探索。

图3. 硫化氢(H2S)生产途径概述:人结肠细胞内的半胱氨酸分解代谢和硫酸盐还原细菌(SRB)中潜在的噬菌体AMG介导的硫酸盐还原及其对人类健康的影响。H2S调节身体各个器官(例如大脑,肝脏,心脏,肾脏等)的DNA复制,新陈代谢,氧化应激和炎症。人类AMG的其他例子包括参与低聚果糖,外膜聚糖等代谢的基因,以及细菌外毒素,如闭塞带毒素(Zot),志贺毒素(Stx)和肉毒杆菌神经毒素(BoNT)。

然而,通过宏基因组分析鉴定的许多肠道噬菌体的基因组中AMG普遍存在。例如,与健康同行相比,有患类风湿性关节炎(RA)风险的个体已被证明具有不同的肠道噬菌体。此外,这些噬菌体编码与免疫调节和疾病进展相关的AMG,包括参与外膜聚糖代谢的基因(例如LPS)。糖苷水解酶家族32(GH32)是一种在枯草芽孢杆菌噬菌体中发现的AMG,参与低聚果糖(FOS)的代谢,其保持肠道通透性和紧密连接。

AMG不仅有助于微生物细胞过程,还通过编码细菌外毒素来促进细胞外毒力。这些外毒素是噬菌体编码的最常描述的毒力特性之一。例如,发现噬菌体编码的细菌外毒素(例如 spyA、tccC、entB 和entD)与食管疾病的发展有关。此外,CTXφ编码的霍乱弧菌闭塞毒素(Zot)在结构和功能上类似于带状蛋白的活性,可以调节肠道通透性并在远处器官引起多种疾病。

AMG的作用可以通过噬菌体介导的水平基因转移显着扩大。考虑到肠道中噬菌体的高丰度,作者预计AMG将在人类健康和疾病中发挥重要作用。因此,需要更多的研究来探索噬菌体编码基因在肠道细菌中的功能,特别是那些未知的细菌。

肠道病毒组与哺乳动物免疫系统之间的相互作用

噬菌体与免疫系统之间的相互作用

噬菌体是病毒组的重要组成部分,具有塑造和调节哺乳动物免疫的巨大潜力。纯化的金黄色葡萄球菌和铜绿假单胞菌噬菌体与外周血单核细胞的体外孵育可以诱导免疫反应,例如增加IL-1,IL-6和肿瘤坏死因子(TNF)的转录。用纯化和不含脂多糖(LPS)的大肠杆菌噬菌体对无菌小鼠进行口服治疗,导致产生IFN-γ的CD4 + T细胞和CD8 + T细胞在处理小鼠的Peyer贴片中扩增(图2)。M13噬菌体可以触发干扰素的产生并保护小鼠免受牛痘病毒引起的尾部病变,金黄色葡萄球菌噬菌体A20/R诱导促炎细胞因子IL-6的产生。乳酸杆菌、埃希里希菌和拟杆菌噬菌体能够通过toll样受体9(TLR9)依赖性途径激活IFN-γ来加剧结肠炎。此外,小鼠中病毒特征的改变与促炎细胞因子的释放以及神经发生标志物的产生减少有关。

然而,噬菌体是弱免疫调节剂,它们通常具有较差的促炎作用。关于T4噬菌体对免疫系统影响的研究表明,当用低内毒素水平的纯化噬菌体处理细胞时,LPS诱导的外周血多形核白细胞(PMN)响应细菌感染产生的活性氧(ROS)减少。此外,噬菌体能够通过抑制核转录因子NF-κB活化来抑制人T细胞的活化和增殖,并通过抑制响应病毒攻击的核转录因子NF-κB活化来阻止培养基中存在的其他致病性病毒感染。然而,重要的是不要过度简化噬菌体和免疫系统之间相互作用的性质,因为它们对免疫系统的影响并不完全是抑制性的,如上所述。

因此,噬菌体是双刃免疫调节剂;它们可以触发促炎和抗炎免疫途径,这进一步巩固了它们作为疾病发展调节剂的作用,无论是通过调节微生物组还是通过刺激免疫反应,其程度仍然模糊,需要进一步研究。

真核病毒与免疫系统之间的相互作用

免疫系统通过控制常驻微生物和病毒群落的密度和组成,在调节肠道微生物群方面起着至关重要的作用。宿主细胞可以通过检测病毒成分(例如基因组物质或病毒蛋白)来识别病毒的入侵。先天免疫系统首先通过模式识别受体(PRR)检测病原体相关分子模式(PAMP)。

病毒可以有益于人类健康,并且可以作为互惠互利的共生体,为其宿主带来好处,而不是严格有害寄生。例如,疱疹病毒潜伏感染通过产生IFN-γ增加对单核细胞增生李斯特菌和鼠疫耶尔森菌的耐药性。巨噬细胞和小鼠自然杀伤(NK)细胞的全身激活导致对肿瘤移植物的更高保护。

与病毒组对宿主健康的积极影响一致,健康小鼠中的共生病毒被证明有助于上皮内淋巴细胞(IEL)的发育,这是哺乳动物肠道防御系统的关键组成部分。相反,肠道病毒组的改变导致肠道炎症和通透性以及白细胞介素6(IL-6)、IL-1β和干扰素γ(IFN-γ)的产生增加。

肠道真核病毒会引起免疫抑制调节剂T细胞(Treg)的募集与T细胞活化的减少,这意味着病毒的免疫调节作用可能受到Tregs和受影响细胞群之间复杂平衡的严重影响,以维持对共生病毒的免疫耐受性并预防炎症。

脊髓灰质炎病毒和呼肠孤病毒的病毒感染性在抗生素治疗的小鼠中降低,这表明细菌在增加病毒致病性方面起的潜在作用。这些发现表明,肠道病毒利用肠道微生物来增加致病性和传染性。

病毒可以编码宿主抗原样蛋白以引发自身免疫反应,例如由肠道病毒和轮状病毒编码的病毒酪氨酸磷酸酶(IA-2),引起针对β细胞的交叉反应性免疫反应。此外,由病毒编码的宿主样激素和酶的功能与宿主产生的激素和酶相似。例如,虹膜病毒科病毒在肠道中产生胰岛素/胰岛素生长因子(IGF)1样肽,其可与人和鼠胰岛素和IGF1受体相互作用,激活细胞增殖并增加葡萄糖摄取。

流感诱导的I型IFN在肺部的产生促进专性厌氧菌的减少和肠道中变形杆菌的增加,导致肠道微环境失调。最近的一项研究发现,病毒dsRNA诱导NLRP6炎症小体活化,参与肠道和肝脏的抗菌防御。流感感染还限制了对肠道中沙门氏菌引起的结肠炎的抗菌和炎症反应,从而加剧了沙门氏菌肠道定植和全身传播。相反,肠道中的共生微生物群可以调节流感病毒感染后CD4+和CD8 + T细胞的产生以及抗体反应,这可能导致肺部更高的病毒复制。

这些发现证实了病毒与人类宿主之间相互作用的复杂性,无论是在本地还是在远处器官中。

结束语

鉴于病毒组研究的复杂性,从已知的未知物到未知的未知物,需要克服许多挑战,以便全面了解病毒组与其宿主之间的直接和间接相互作用。

将更多的精力集中在研究肠道与人体其他部位之间的联系上似乎是有希望的,因为正如希腊医生希波克拉底在公元前5世纪所说:“所有疾病都始于肠道。

“组学”方法,包括宏基因组学、元转录组学和代谢组学,通过提供前所未有的病毒与其宿主之间相互作用的分辨率,特别有助于了解肠道病毒组影响远处器官的机制。因此,作者预计在不久的将来,病毒组研究将不可避免地从单组学过渡到多组学,以解决病毒组分析在揭示病毒组与人类健康之间的机制联系方面的当前缺陷。

DOI:10.1093/femsre/fuac027

1、凡本网所有原始/编译文章及图片、图表的版权均属微生物安全与健康网所有,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载。

2、凡本网未注明"信息来源:(微生物安全与健康网)"的信息,均来源于网络,转载的目的在于传递更多的信息,仅供网友学习参考使用并不代表本网同意观点和对真实性负责,著作权及版权归原作者所有,转载无意侵犯版权,如有侵权,请速来函告知,我们将尽快处理。

3、转载请注明:文章转载自www.mbiosh.com

联系方式:020-87680942