溶瘤细菌VS溶瘤病毒:谁将领航恶性实体肿瘤治疗新征程?

溶瘤细菌VS溶瘤病毒:谁将领航恶性实体肿瘤治疗新征程?

多数晚期癌症患者面临两大难题:要么对初次治疗反应不佳,要么在治疗过程中逐渐产生耐药性,进而出现肿瘤复发和转移的问题。传统化疗和放疗虽能在一定程度上抑制肿瘤生长,但受限于副作用和长期效果不足,往往难以实现根治。好在,近年来飞速发展的新型治疗,如溶瘤病毒疗法以及更为前沿的溶瘤细菌疗法,都在为全世界的癌症患者和研究者都带来新的希望。

近日,中国科学院团队发表于CELL的重磅研究成果首次揭示了细菌抗肿瘤之间的“对话机制”,为利用细菌治疗恶性实体瘤提供了全新的思路,有望给癌症治疗带来全新希望。原来,细菌通过IL-10与肿瘤内的免疫细胞“交流”,让巨噬细胞产生更多IL-10,限制中性粒细胞运动,使自身躲过免疫系统的“追捕”;同时,这一信号分子还能激活CD8+T细胞攻击肿瘤。由于免疫细胞存在“迟滞效应”,肿瘤组织中IL-10R水平高,正常组织中水平低,保证了细菌治疗的安全性。这一发现为细菌治疗恶性实体瘤提供了全新思路,也让溶瘤细菌再次成为科研和医疗领域的焦点。只是这项研究还处于早期探索阶段,还未能形成系统性的研究。而上海缮维特生物技术有限公司(简称“缮维特”)研发的第三代YB1技术具有成熟的肿瘤靶向机制、药物递送系统和完善的产业化体系,已经走到临床应用阶段。

同样,溶瘤病毒在科研领域也传来捷报。近日,广西医科大学赵永祥团队在Cell上发表了一项以猪为灵感基因编辑溶瘤病毒治疗实体瘤的重磅研究成果,Nature也同步进行了长篇专题新闻报道。该团队通过静脉联合腹腔内注射携带猪α1,3-半乳糖转移酶基因的溶瘤病毒,将肿瘤细胞“伪装”成猪器官,成功激发人体免疫系统的猛烈反击。在治疗20余名复发/难治性转移性癌症患者的临床试验中,疾病控制率(DCR)高达90%,反应持久,且无严重不良事件和临床功能性中和抗体。

近日的诸多突破让溶瘤疗法再度成为行业焦点。那么,溶瘤细菌和溶瘤病毒相比,二者在作用机制、给药方式、上市产品和在研管线、安全性等方面有何异同?谁又更有可能在未来的恶性实体肿瘤治疗中脱颖而出,引领新的治疗篇章呢?接下来,让我们深入探讨一番。

一、作用机制

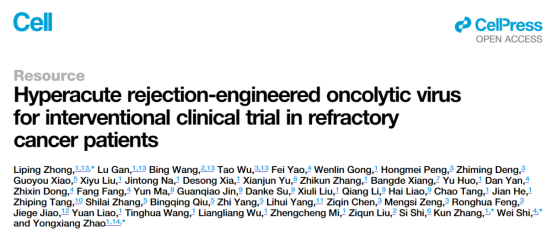

图1 溶瘤细菌作用于肿瘤细胞机制示意图

溶瘤细菌的作用机制独特而精妙。当它们定位到肿瘤微环境后,不仅能够特异性地在肿瘤内部大量繁殖,诱导肿瘤细胞死亡,还能充当载体,递送药物及免疫刺激分子,从多个维度对抗肿瘤。那接下来,就让我们以全球首创的溶瘤细菌载体产品——上海缮维特生物技术有限公司研发(简称“缮维特”)的第三代YB1为例,简述一下溶瘤细菌主要的三个作用原理。

● 低氧浓度敏感瞄准肿瘤细胞:第三代YB1菌株是缮维特对兼性厌氧菌——沙门氏菌进行了精密改造,成功研发出全球唯一首创对肿瘤核心区的低氧浓度环境高度敏感的菌株。在此基础上,缮维特优化了传统的沙门氏菌由于偏好氧气而出现在正常器官的囤积和较慢的清除效率的问题。并且,在处于氧气浓度超过1%的环境中时,第三代YB1会自动裂解,从而确保了对肿瘤组织的特异性聚集与攻击,避免了对正常组织的误伤。

● 三重模式携带多种抗肿瘤药物:由于基因组装载量大,溶瘤细菌还可以大量携带药物。例如,第三代YB1可以用质粒或者基因组的模式携带抗体,蛋白药物,mRNA疫苗等药物的基因。并且可以通过直接合成与释放、跨域递送和宿主合成以及抗体/蛋白偶联攻击三种模式释放药物。

● 内在抗肿瘤作用:尽管第三代YB1主要通过携带抗肿瘤药物来直接杀伤肿瘤细胞,但也能辅以激活先天性和适应性免疫细胞,进而调动免疫系统辅助清除肿瘤细胞。

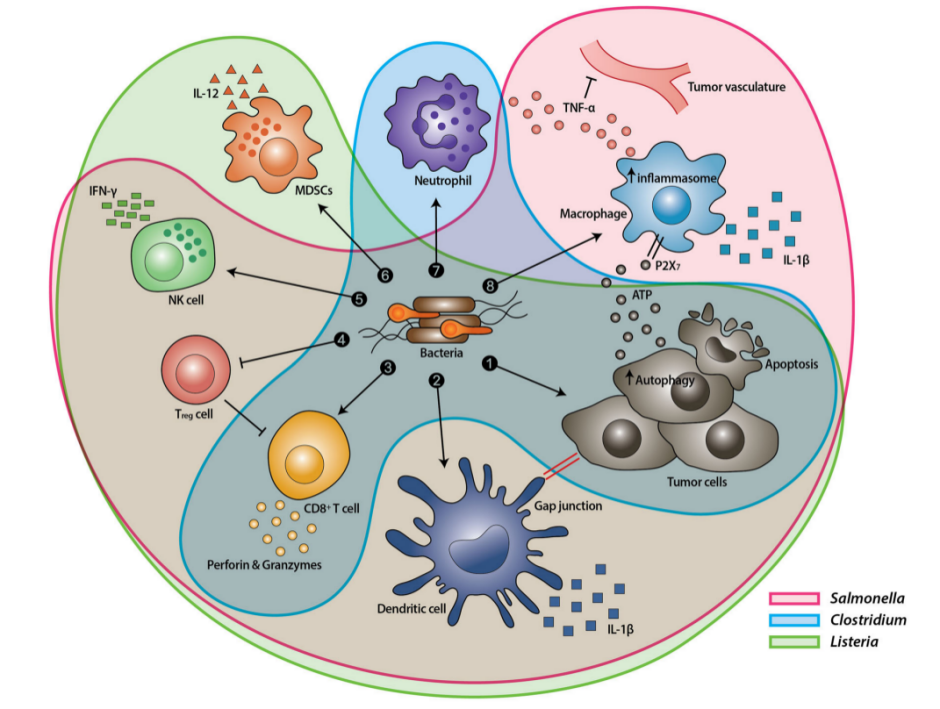

图2 溶瘤病毒作用于肿瘤细胞机制示意图

溶瘤病毒的作用机制主要包括直接溶瘤作用和激活抗肿瘤免疫作用。

● 在直接溶瘤方面当溶瘤病毒与肿瘤细胞高表达的某些特定受体选择性结合并感染肿瘤细胞,随后病毒进行复制,肿瘤细胞裂解后释放出子代病毒感染邻近细胞,诱导肿瘤细胞死亡。

● 在激活抗肿瘤免疫方面,当病毒裂解细胞后释放出病原相关分子模式(PAMP)和损伤相关分子模式(DAMP),然后由模式识别受体(PRR)感知,进而刺激多种炎性细胞因子和趋化因子分泌,最终激活固有免疫系统。当肿瘤细胞裂解后,肿瘤相关抗原和新抗原释放,由抗原呈递细胞呈递给肿瘤特异性T细胞,激活T细胞激活适应性免疫而杀伤肿瘤细胞。

此外,腺病毒、痘苗病毒、麻疹病毒等溶瘤病毒可以感染并杀伤肿瘤微环境中的内皮和基质细胞,这两种细胞在肿瘤发展和转移中发挥重要作用。此外,经过基因修饰的溶瘤病毒也可以表达相关因子以抑制肿瘤新生血管生成。

二、给药方式

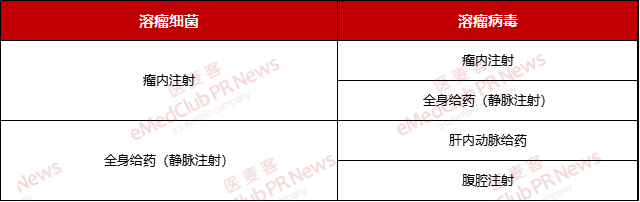

表1溶瘤疗法的主要给药方式盘点

溶瘤细菌给药方式主要有瘤内注射和全身给药(静脉注射)两种,目前临床主流给药方式为静脉注射。相比于溶瘤病毒必须在肿瘤细胞中才能复制生长,溶瘤细菌的生长范围更广、要求更低,可以在肿瘤微环境,即细胞间质中生长复制。因此,通过静脉注射,细菌能够直接进入血液循环,并借助被动和主动机制逃离血液循环,精准地进入肿瘤组织。

溶瘤细菌有相对较高的安全性,在进行会进入全身血液循环的静脉注射给药时,可控性更高,具体我们会在后续的安全性章节中展开。静脉给药在临床治疗过程中也有着明显的优势,不仅安全性更高,而且操作更为简便,为患者提供了更为舒适的治疗体验。

溶瘤病毒的给药方式较为多样,包括瘤内注射、静脉注射、肝内动脉给药和腹腔注射等。但是考虑到部分溶瘤病毒的安全性因素,目前主流的溶瘤病毒给药方式是瘤内注射。瘤内注射能够直接将病毒输送到肿瘤部位,提高病毒在肿瘤组织中的浓度,增强治疗效果。

但这种给药方式也存在诸多挑战。肿瘤内部血管丰富,瘤内注射可能造成肿瘤破裂大量出血、引起肿瘤组织脱落转移等,也对操作人员的技术水平提出了极高的要求。此外,许多肿瘤位于体内深处或靠近关键结构,使得局部注射的适用范围受到很大限制。例如,脑部肿瘤、靠近心脏的肿瘤等,进行瘤内注射时需要格外谨慎,否则可能会对周围正常组织造成严重损伤。

三、上市产品和在研管线

表2 全球溶瘤疗法已上市主要药物盘点(截止2024年12月)

纵观全球已上市的溶瘤疗法,溶瘤细菌产业尚处于萌芽阶段,与“遍地开花”的溶瘤病毒药物相比,涉足的国内外企业相对较少。2023年11月,勃林格殷格翰以4.5亿瑞士法郎(合5.074亿美元)收购了位于瑞士巴塞尔的T3 pharma。T3公司开发了一种专有的开创性技术治疗平台,该平台使用工程化的小肠结肠炎耶尔森菌将生物活性蛋白直接选择性地递送到肿瘤微环境中,同时保护健康组织。勃林格殷格翰在本次收购中也展示了对溶瘤细菌疗法前景的认可和期待,近年来随着科研人员的深入研究和资本市场的关注,越来越多的溶瘤细菌产品已进入临床阶段。

表3 溶瘤细菌在研管线(截止2024年12月)

在全球致力于溶瘤细菌研发的企业中,沙门氏菌凭借其强大的内在溶瘤作用,以及调节免疫微环境、诱导免疫细胞浸润的能力,受到近半数企业的青睐。目前,除了沙门氏菌外,大肠杆菌、李斯特氏菌和诺氏梭菌等菌种也在积极开发中。缮维特公司的第三代 YB1(SAL001)以沙门氏菌为基础进行改造,在实体瘤治疗方面展现出良好的前景,已进入IND-Enabling阶段,有望为溶瘤细菌疗法的发展注入强大动力。

表4 溶瘤病毒在研管线(截止2024年12月)

与此同时,溶瘤病毒在研管线呈现出蓬勃的发展态势与广泛的治疗潜力。从早期的今又生到近年的Delytact,世界各国研发企业共同发力,探索了包括埃可病毒和逆转录病毒在内的多种病毒类型。适应症方面,也覆盖了从头颈癌、黑色素瘤、鼻咽癌,到软组织肉瘤和骨肉瘤、恶性胶质瘤,等多种癌症类型,为不同种类的癌症患者提供了潜在的治疗选择。

四、安全性

作为新型免疫疗法,安全性往往是临床患者最关心的问题。那我们的两个溶瘤疗法又各自表现如何呢?

图3“溶瘤细菌明星”沙门氏菌

溶瘤细菌在安全性方面表现出一定的优势。通常经过改造后的溶瘤细菌是天然无毒、无致病性,且对正常细胞无害。它们通过特异性地感染和破坏肿瘤细胞,达到治疗肿瘤的目的。此外,溶瘤细菌对硝唑类和头孢类抗生素极其敏感,易于在体内控制,进一步确保了其使用的安全性。

“溶瘤细菌明星”沙门氏菌在多个临床试验中表现出了良好的安全性。2002年美国临床肿瘤学会(ASCO)会议上,耶鲁大学团队开发的溶瘤细菌沙门氏菌——VNP20009的Ⅰ期临床结果令人振奋,这不仅是沙门氏菌作为溶瘤细菌药物进行静脉注射的重要里程碑,也标志着溶瘤细菌药物在安全性层面达到了FDA的严格标准。以第三代YB1为代表的基于沙门氏菌改造的溶瘤细菌,不仅继承了其安全性优势,还通过精准的低氧敏感设计,进一步提升了在体内的安全性。

尽管如此,目前溶瘤细菌的临床应用尚处于起步阶段,大规模、高质量的临床试验数据尚显不足。未来需增加随机对照试验的数量与质量,以科学严谨的方式验证其治疗效果及安全性。

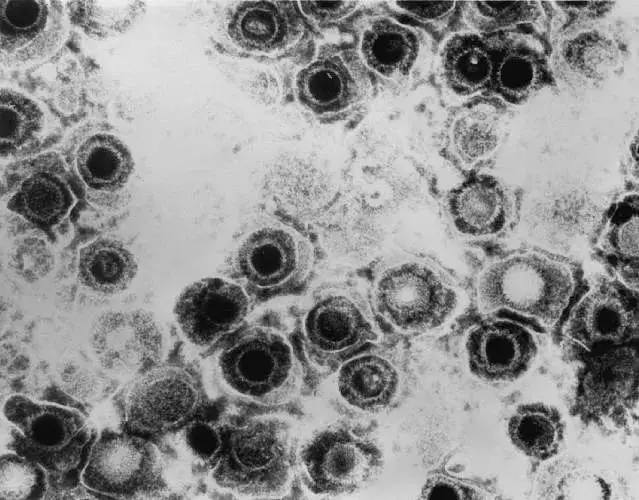

图4 “溶瘤病毒明星”HSV-1病毒

溶瘤病毒的安全性则表现在其相对较低的副作用和良好的耐受性。它们通过直接感染并裂解肿瘤细胞,同时刺激机体产生特异性抗肿瘤免疫反应,实现治疗效果。在溶瘤病毒的临床试验中,最常见的不良事件是与感染相关的症状(如发热、疲劳、寒颤、恶心和头痛)以及注射部位局部反应。其他常见的不良事件包括白细胞数降低、中性粒细胞数减少、淋巴细胞数减少、血小板减少以及低血压。

值得一提的是,溶瘤病毒可以与其他治疗手段联合使用,在提高治疗效果的同时,也能保持相对的安全性。不过,溶瘤病毒也存在一定的潜在风险,它们也可能激起身体的免疫反应,对健康细胞造成潜在损害。尽管这种情况相对少见,但在临床应用中仍需密切关注。

结语

无论是溶瘤细菌还是溶瘤病毒作为新兴的免疫疗法,为恶性实体肿瘤的治疗带来了新的希望。这两种疗法通过改造和利用细菌或病毒的生物学特性,实现对肿瘤细胞的特异性攻击,同时激活机体的抗肿瘤免疫反应,展现出广阔的应用前景。

希望未来,随着对肿瘤生物学和免疫学机制的深入理解,以及基因编辑、合成生物学等技术的不断发展,溶瘤疗法的疗效和安全性将得到进一步提升,可以为患者提供更加个性化、精准的治疗方案。

参考来源:

1.Liu Kangkang,Wang Lining,Peng Jing et al. Drug-Loaded Bacillus Calmette-Guérin Bacteria for Immuno-Chemo Combo Therapy in Bladder Cancer.[J] .Adv Mater, 2024, 36: e2310735.

2.Mai Thi-Quynh, Duong,Yeshan, Qin,Sung-Hwan, You et al. Bacteria-cancer interactions: bacteria-based cancer therapy.[J] .Exp Mol Med, 2019, 51: 0.

3.Kyle M, Pierce,William R, Miklavcic,Kyle P, Cook et al. The Evolution and Future of Targeted Cancer Therapy: From Nanoparticles, Oncolytic Viruses, and Oncolytic Bacteria to the Treatment of Solid Tumors.[J] .Nanomaterials (Basel), 2021, 11: 0.

4.https://escovaccixcell.com/news/Oncolytic-Virus-Therapy-A-Promising-Approach-to-Immunotherapy/?cat=news&page=Oncolytic-Virus-Therapy-A-Promising-Approach-to-Immunotherapy

5.https://mp.weixin.qq.com/s/uY6zfUR-zITzH4755sc3pg

6.https://mp.weixin.qq.com/s/nXPHHMsHVYDGarJkR3qvfA

7.https://mp.weixin.qq.com/s/PdMYQrxXiIf7TSTZw8q9KA

8.https://mp.weixin.qq.com/s/yxF2Mw_ILk7_NUFPSrtNJA

9.https://mp.weixin.qq.com/s/2_2cqvdXtsSdn090_uU58w

上一篇:高糖、高脂能“喂出”癌症!《自然》子刊:这个部位癌变让人意想不到

下一篇:《自然·衰老》:科学家发现阿尔茨海默病的神经免疫靶点IL-12,现有药物或有望用于AD治疗!

1、凡本网所有原始/编译文章及图片、图表的版权均属微生物安全与健康网所有,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载。

2、凡本网未注明"信息来源:(微生物安全与健康网)"的信息,均来源于网络,转载的目的在于传递更多的信息,仅供网友学习参考使用并不代表本网同意观点和对真实性负责,著作权及版权归原作者所有,转载无意侵犯版权,如有侵权,请速来函告知,我们将尽快处理。

3、转载请注明:文章转载自www.mbiosh.com

联系方式:020-87680942